Storia di Luci della Città

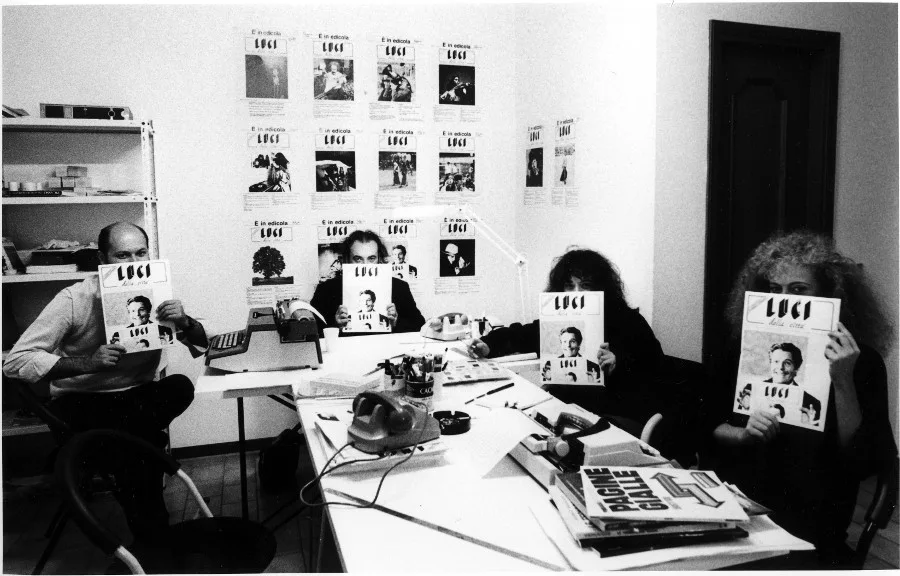

Proprio per questo nei sette anni della sua esistenza, fra il 1985 e il 1991, Luci della Città è stata una sfida e un’avventura. Una sfida prima di tutto economica, poiché l’impresa si sosteneva sul lavoro volontario di un gruppo di amici, e in secondo luogo progettuale, perché intendeva proporre un altro modo di fare informazione.

Ed è stata un’avventura formativa, che ha consentito a tutti coloro che vi hanno preso parte di fare esperienza di qualcosa che ora sembra svaporare nelle nebbie della contemporaneità, e che un tempo si chiamava senso civico. Il giornale è nato infatti senza appoggi finanziari, editoriali, politici o promozionali, e nel corso della sua vita – fatta di 68 numeri e 30 inserti – è riuscito a raccogliere attorno a sé una decina di istituzioni, un centinaio di sponsor e oltre trecento collaboratori.

Non è semplice riassumere la complessa “formula” di Luci, ma fra gli elementi che l’hanno caratterizzata occorre ricordarne almeno i principali:

- la scelta del servizio fotografico a carattere monografico, con immagini d’autore che correvano lungo le sue pagine costituendo un articolo trasversale: i reportage di Luca Gavagna, Dario Berveglieri e altri, le splendide immagini teatrali di Marco Caselli, Tony d’Urso, Franco Masotti;

- lo spazio aperto degli approfondimenti e dei dibattiti: le tossicodipendenze e la produzione musicale cittadina, l’architettura e l’urbanistica della città, le “altre” religioni; ma anche i movimenti studenteschi degli anni Ottanta, il genocidio di Timor Est, la Polonia di Solidarność, il caso di Silvia Baraldini;

- le collaborazioni continuative e gli inserti: Supplemento di Indagine a cura del Centro Carlo Castellani e del CIRCI, Graffite a cura dell’Ordine degli Architetti ferraresi, le letture dell’Istituto Gramsci, gli speciali del Centro Etnografico Ferrarese, il volantino degli studenti di piazza Tian’anmen;

- l’attenzione alla letteratura e alla poesia: con i contributi inediti di Zanzotto, Ramat, Antonio Porta, De Pisis, Yourcenar, Gutkin, Jack Hirschman;

- l’impegno redazionale verso il problema degli spazi culturali cittadini: il servizio che ha mobilitato la città impedendo che il Teatro Verdi diventasse un fast-food o un parcheggio, con un numero speciale ad esso interamente dedicato anche nella grafica.

Vanno ricordate inoltre alcune esperienze attigue al giornale, come l’ideazione della guida Ferrara Service, con stradario, percorsi urbani e itinerari turistici del territorio provinciale, della Scuola di Musica Moderna dell’Associazione Musicisti di Ferrara APS e del Buskers Festival, appuntamento internazionale dei musicisti di strada che continua ininterrottamente dal 1988.

Le testimonianze di questo lungo e appassionato lavoro collettivo sono ora a disposizione di chiunque voglia documentarsi su un pezzo di storia politico-culturale della nostra città e del nostro paese.